“Cuando la pradera se incendia, cuando amenaza una inundación o algo en lo recóndito asusta a los animales, las fieras y las alimañas comparten los refugios, sin reñir. Sin despedazarse entre sí. Los campesinos llaman a esto la tregua de Dios. Démonos una tregua, pues. Si ya no somos capaces de actuar racionalmente, dejémonos guiar siquiera por el instinto de los animales.”

La tregua de Dios. Manuel Buendía.

En este preciso momento, el planeta revela sus heridas más profundas: En Palestina, la infancia es un campo de batalla donde miles de niñas y niños crecen entre muerte y dolor, sin esperanza de un futuro en paz ni la certeza de un mañana; en Brasil, cada segundo se talan 24 árboles, despojando al mundo de uno de sus principales pulmones; en México, al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día; en Siria, más de 7.2 millones de personas huyen desesperadamente de la guerra y la violencia; en Yemen, el hambre es un arma, con más de 540,000 niñas y niños padeciendo desnutrición aguda grave; a escala global, nuestros océanos contienen más de 150 millones de toneladas de plástico, asfixiando la vida marina y amenazando con superar en peso a los peces para 2050. Hoy, más de 250 millones de niñas, niños y jóvenes en todo el mundo están fuera de la escuela… Y, en medio de todo, en este preciso instante, un bebé llega al mundo.

Frente a este panorama de crisis y futuros desesperanzadores, surgen preguntas inquietantes: ¿Es posible crecer, criar y educar en medio de tanta incertidumbre y dolor? ¿Cómo transformar la desesperanza y la apatía? ¿Qué hacer ante ese mundo que puede ser horrible e inhumano?

Dar respuesta es imposible. Tratar de ofrecer soluciones a problemas que van cambiando cada día, sería un esfuerzo sin muchos resultados.

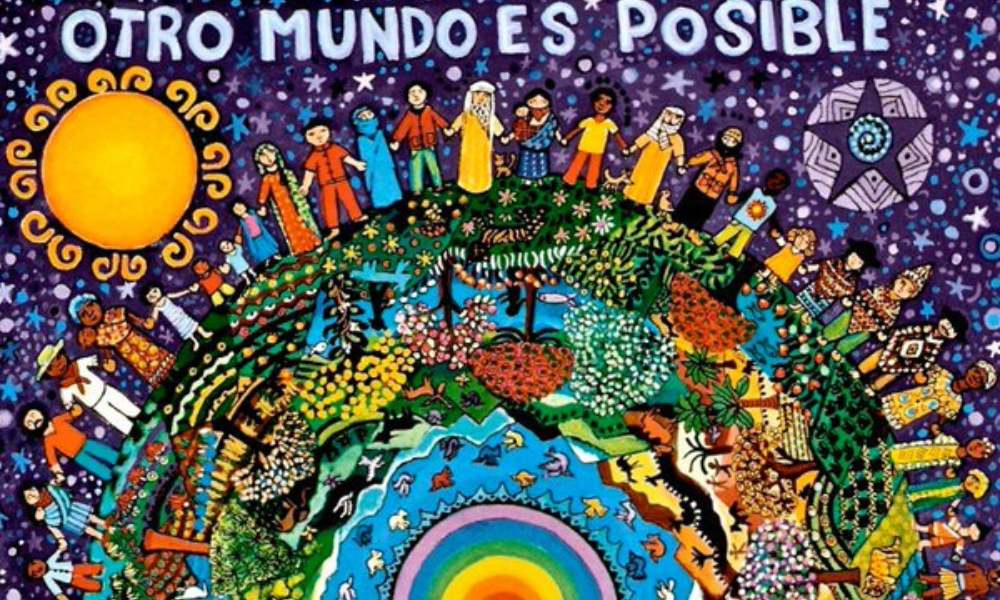

Sin embargo, podemos decirle hoy a ese bebé, que existen herramientas para poder andar por el mundo. Elementos que, quienes tenemos el desafío mayúsculo de formar, podemos transmitir, fomentar y fortalecer para que pueda crecer con la certeza de que otro mundo es posible.

En primer lugar, saber desde dónde caminamos el mundo orienta hacia dónde queremos ir. El sociólogo Hugo Zemelman (2005) señalaba que, para analizar la realidad en la que las personas se desarrollan y aspiran a incidir, es indispensable reconocer el lugar que ocupan los sujetos (p. 111) y, al mismo tiempo, el contexto en el que se encuentran (p. 109).

Este ejercicio es clave para examinar lo que deseamos transformar, aquello que nos aqueja e impide un desarrollo integral. Reconocer nuestra posición, contexto, privilegios, carencias, intenciones y esperanzas nos permite asumir una agencia que trascienda la estructura y apunte a la justicia y al bienestar. Es decir, entender quiénes somos para, junto con todas y todos, decidir hacia dónde caminar.

El segundo elemento es la empatía. Caminar al mundo no solo es saber desde dónde lo hacemos, es reconocer que existen las y los otros, sus propios contextos, realidades, esperanzas, habilidades y limitaciones. Es darse cuenta que aquello que nos aqueja, también puede afectar a los demás.

La capacidad de identificarnos con las y los otros, compartir sus sentimientos y “ponerse en sus zapatos”, nos da un criterio, guía y horizonte común.

Sin esta capacidad, no podemos llegar lejos. Zemelman (2005) decía que la apatía nubla nuestra lucidez y el deseo de mirar a los otros; y esto, acompañado del miedo y la ignorancia, bloquean la capacidad de abrir nuevos rumbos históricos y convertir la esperanza en acción (p. 109). Es lamentable, como decía Nietzche (en Zemelman, 2005) ver que “ante el interminable cúmulo de posibilidades que ofrece la vida, preferimos conformamos con algunas migajas de certidumbre” (p. 108).

Por su parte, la psicóloga Gennifer Ortiz Arias (2012) reconoce que en nuestras sociedades es evidente una gran apatía para pensar lo humano, “en particular lo que concierne al campo de lo social”. Sin embargo, la hora más oscura es justo antes del amanecer.

Ortiz también explica que ante esta actitud negativa, “surge el sentido de vida. Es así como se hace importante resaltar dicho desencanto por cuanto pone en discusión la manera como se está reflexionando la vida” (p. 114).

Zemelman (2005) también reconocía ese espacio oscuro: “la esperanza se construye desde los límites que la hacen nacer, aunque para ello hay que vencer la inercia” (p. 110).

Por ello, es importante reconocer que esta empatía es también una responsabilidad. No se trata solo de “sentir” lo que el otro siente; implica –en la medida de que las condiciones lo permitan–, actuar en consecuencia y reconocer las opciones que nos lleven a encontrar el bien común.

A modo de brújula en medio de la intemperie, el subcomandante Marcos explicaba que “en algún rincón del corazón humano hay una cosa que se llama empatía”:

Esa capacidad de “ponerse en el lugar del otro” es, en realidad, la capacidad de “ponerse en el lugar de la víctima”. A veces individualmente y cada vez más en colectivo, ese sentimiento va más allá y afronta la necesidad de “hacer algo. Pero la realidad no da premios. Si acaso, pesadillas. Así que se necesita valentía para decir “soy yo y siento que esto no es justo y tengo que decirlo o hacerlo sentir, sobre todo a las víctimas” (2024).

Finalmente, el tercer elemento es la búsqueda del bien común; es decir, procurar que, cada quien desde su propio contexto sociohistórico, todas y todos estemos bien.

Incluso, Adela Cortina (en Pachón, 2015), pide renovar este entendimiento, al proponer construir mínimos éticos compartidos que orienten la vida democrática y la justicia, construidos en la sociedad civil con el Estado como garante (p. 419).

Sin embargo, no debemos olvidar que pensar en el bien común no es olvidarse del bien individual. La profesora María Elizabeth de los Ríos Uriarte (2020), señala que no es un dilema “o uno u otro”, sino una armonía posible: el bien común no es la suma de bienes individuales, sino el marco que procura también el bien de cada persona y exige justicia y paz como condiciones previas para alinear lo individual y lo social.

En esta misma línea, Anibal Quijano (2010) propone el concepto de Bien Vivir, lo cual, dice, es un complejo de prácticas orientadas a producir y reproducir una sociedad democrática –un modo de existencia social alternativo a la Colonialidad del Poder y a la modernidad eurocéntrica–, una cuestión histórica abierta que debe ser continuamente indagada, debatida y practicada.

Para alcanzar el Buen Vivir, Quijano traza rutas concretas: una igualdad social que rechace toda clasificación jerárquica (racial, sexual o de clase) como base de poder; la reciprocidad en la organización del trabajo y en la distribución de los productos; y la asociación comunal, es decir, la gestión directa y colectiva de la autoridad y de la producción como forma eficaz de distribuir derechos, obligaciones y recursos.

A luz de todo lo anterior, para lograr conjuntar esfuerzos en torno a estos tres elementos –saber nuestra posición ante el mundo, la empatía y la búsqueda del bien común–, la educación es el vínculo que los amalgama. Es el espacio donde se aprende a situarse históricamente, a convertir la sensibilidad en responsabilidad y a construir acuerdos y acciones comunes.

La educación, dice Cortina (en Pachón 2015, p. 417) empieza por sentirse miembro de comunidades: familiar,religiosa, étnica. Pero también miembro de una comunidad política, en la que el niño ha de sentirse acogido desde el comienzo… Para formar hombres es, pues, necesario formar también ciudadanos”.

Por ello, la defensa de este espacio como espacio público del bien común es fundamental. Luchar para que todas y todos tengan acceso y oportunidades reales de que se les brinden herramientas para transformar el mundo.

Para el bebé que hoy nace, pero también, para quienes habitamos el mundo desde hace tiempo, luchemos y trabajemos en conjunto para creer que, como dice Quijano, otro mundo es posible.

Referencias:

Zemelman, H. (2005). Voluntad de Conocer (Primera, Vol. 1). Anthropos.