Un momento de transición histórica

En los Consejos Técnicos Escolares —hoy resignificados como Comunidades de Aprendizaje— reconocemos que vivimos un momento de transición histórica. El caos, la incertidumbre y la inestabilidad que percibimos en la educación y en la vida social no son accidentes aislados, sino expresiones de un paradigma colonial en decadencia. La herencia de ese paradigma se hace visible en la burocratización del sistema educativo, en la desigualdad de oportunidades y en la tendencia a reducir la escuela a una oficina de trámites.

Sin embargo, toda crisis abre la posibilidad de un nuevo horizonte. La comunalidad emerge como un principio educativo que nos invita a mirar lo que nos une, lo que compartimos como humanidad y como comunidad. Desde esta perspectiva, la autonomía no significa aislamiento ni competencia, sino capacidad colectiva de decidir y construir.

Cuando los maestros ejercemos nuestra autonomía profesional desde lo común de la territorialidad, la esperanza deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una práctica viva que ya habita en nuestras aulas y comunidades. En cada asamblea escolar, en cada proyecto comunitario y en cada esfuerzo de colaboración, se gesta una pedagogía crítica distinta: la pedagogía del nosotros.

Pensar distinto para transformar

Grandes pensadores contemporáneos, como Noam Chomsky y Michel Foucault, han señalado que la transformación social no puede lograrse con las mismas categorías que sostienen al sistema neoliberal vigente. Si seguimos pensando con las herramientas conceptuales heredadas del colonialismo, seguiremos reproduciendo desigualdades y jerarquías.

Por ello, el reto de nuestro tiempo consiste en atrevernos a pensar distinto. Descartar lo obsoleto, replantear lo que parecía incuestionable y crear nuevas formas de concebir la educación. Solo así podremos desmontar las estructuras hegemónicas que han hecho de la escuela un instrumento de control y abrir paso a una escuela como espacio de emancipación.

En este horizonte, el papel del magisterio es decisivo. La escuela, entendida no como fábrica de exámenes ni como centro de trámites, sino como espacio de vida comunitaria, puede convertirse en semilla de transformación. Cuando enseñamos desde la comunalidad, no solo transmitimos contenidos académicos: acompañamos procesos de resistencia, fortalecemos el tejido social y cultivamos la esperanza colectiva.

La huella del colonialismo

Recordemos que hace más de quinientos años, un imperio llegó con espada, cruz y pólvora para imponer su modelo de vida. Aplastó sueños, impuso valores, idiomas y estructuras de poder. No obstante, los pueblos originarios resistieron con valor, y hoy, desde las aulas y desde las escuelas democráticas, continuamos reivindicando nuestra dignidad y derecho a pensar por nosotros mismos.

No es sencillo educar cuando nuestro pensamiento ha sido colonizado. La propia literatura latinoamericana, con autores como García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa, Rulfo, Fuentes, Neruda o Castellanos, aunque invaluable, se desarrolló dentro de un marco mestizo que muchas veces silenció las voces originarias. La apropiación cultural borró expresiones auténticas y legitimó discursos que no siempre representan el sentir de los pueblos.

La colonización no fue solo una imposición política o religiosa: también fue económica y epistémica. Europa vino movida por la ambición del oro y el afán de dominio. Al proyectar a Dios a su propia imagen, el colonizador terminó divinizándose a sí mismo y situando al hombre europeo como centro del universo.

En el siglo XVII, René Descartes reforzó esta visión con su célebre “Pienso, luego existo”. Esta frase no solo colocó al pensamiento humano por encima de la naturaleza, sino que convirtió a la naturaleza en objeto de explotación. Desde entonces, el conocimiento dejó de ser un bien común, se individualizó y se convirtió en mercancía, y la educación empezó a funcionar con la lógica del mercado privado: como materia prima que se mide, se administra y se vende.

El contraste del pensamiento originario

En contraste, al momento de la conquista, el mundo mexica y otros pueblos originarios como el de Texcoco y de Tlacopam, sostenían una relación profundamente distinta con la vida y el territorio.

Para estos pueblos originarios del México profundo, la tierra no era posesión, sino madre. La autoridad no se imponía desde arriba, sino que se legitimaba a través del conocimiento, la experiencia y la capacidad de integración comunitaria. Sus pirámides no eran fortalezas de poder, sino espacios de ritualidad donde se celebraba a la Madre Naturaleza y se reconocía la dependencia de los ciclos del Sol, la Luna y la Tierra.

Su escritura era ideográfica, ligada a lo natural; sus fiestas eran prolongación del trabajo comunitario; y su organización social giraba en torno al “nosotros”. La producción no buscaba acumulación, sino sustento colectivo. El valor supremo no era la riqueza individual, sino la reciprocidad, la cooperación y la solidaridad.

Esta manera de vivir revela que la comunalidad no es una utopía moderna, sino una realidad histórica que nuestros pueblos han practicado por siglos.

La Comunidad de Aprendizaje hoy

La Comunidad de Aprendizaje (CdA) retoma esa herencia y la traduce en práctica educativa contemporánea. No se trata de una estrategia más ni de una moda pedagógica, sino de una plataforma emancipadora que busca recuperar el sentido comunitario de la escuela.

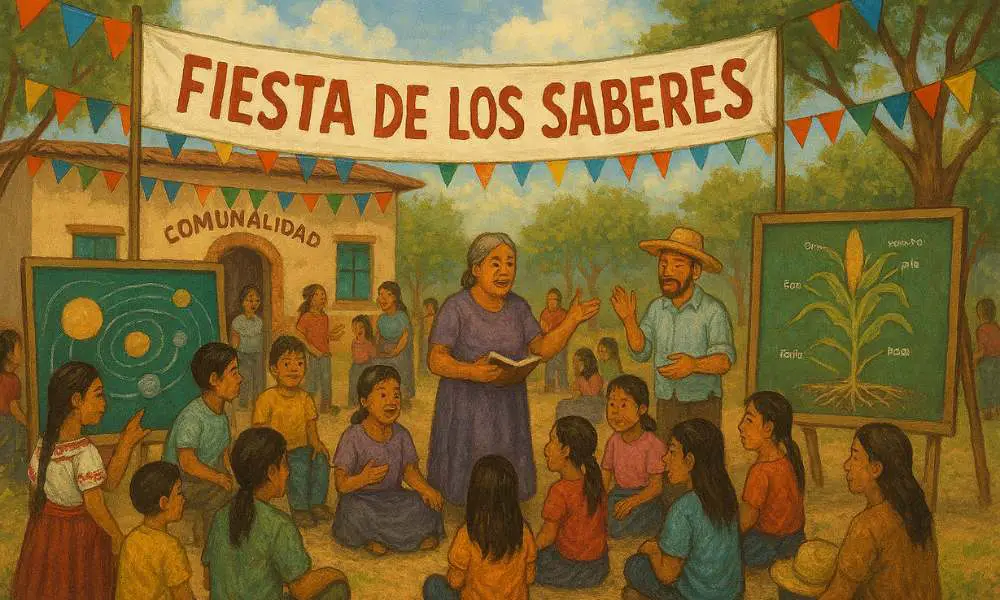

En lugar de un aula donde predomine el “yo aprendo”, la CdA propone un espacio donde florezca el “aprendemos juntos”. Así como en los antiguos tianguis se compartían productos y excedentes, en la CdA se comparten saberes, experiencias, talentos y esfuerzos para que nadie quede excluido.

La organización de los recursos —tiempo, materiales, proyectos— se orienta a fortalecer la participación activa de todos los actores: alumnos, docentes, familias y comunidad en general. En esa dinámica, la escuela deja de ser un espacio competitivo e individualista para convertirse en un territorio compartido.

De esta manera, la CdA rompe con la visión individualista heredada de la colonización y devuelve a la educación su dimensión comunitaria. Nos enseña que el conocimiento no es mercancía, sino bien común; que el aprendizaje no es acumulación, sino fiesta colectiva; y que la escuela no es una oficina burocrática, sino espacio de vida y construcción de futuro.

De la historia aprendemos que somos comunalidad: lo opuesto a la individualidad. Somos colaboración, diversidad, respeto mutuo e interdependencia. Reconocemos autoridades colectivas, no monarcas ni burócratas; priorizamos el intercambio sobre el lucro y el bienestar colectivo sobre la competencia individual.

La Comunidad de Aprendizaje es, en este sentido, una propuesta de esperanza. No se limita a transmitir conocimientos, sino que reapropia el sentido de la escuela como espacio para vivir en común, como plataforma de resistencia frente a la colonización mental y como semilla de un proyecto educativo auténticamente emancipador.

La tarea está en nuestras manos: construir desde la comunalidad una escuela democrática, solidaria y profundamente humana.